文字、攝影 / 詹宛臻、李昀儒、許慈倩

3月27日的專題演講邀請到的是本系的楊立行教授,其研究專長為數學心理學、認知心理學、大數據分析、深度學習神經網路模型等(詳見其實驗室網站:http://cml.nccu.edu.tw/)。此次的演講亦為楊教授睽違五年以來在本系的公開發表,如果光看演講主題的話,可能會覺得難以理解,何為認知模擬?心智表徵又是什麼意思?即使是心理系的研究生們,也不見得對這些名詞與概念有充分的認識,實是因為心理學的宗旨在於以科學的方式研究人的行為和相關歷程,所牽涉到的議題包羅萬象,舉凡大眾能見度較廣的臨床心理學、諮商心理學,與商業、組織行為相關的工商心理學,探討不同年齡段下心理狀態的發展心理學,以生理回饋為基礎的生物心理學等等。而楊教授在這兩個小時裡,以豐富而深入淺出的內容,不僅使聽眾們對於心理學的面貌有更深的認識,也提供研究生們看待學術生涯的新角度。

Think as a Scientist, Act as a Scientist

在此次的演講中,楊教授透過天鵝從水面起飛的影片,邀請聽眾們思考天鵝是如何起飛的?讓天鵝起飛需要什麼樣的關鍵因素?如果我們要證明天鵝會飛這件事情,應該要怎麼進行?這些問題呼應著心理學進行研究的歷程:從觀察現象(phenomena)形成理論(theory),再以實驗(experiment)去驗證理論是否與現象相同。

不過楊教授引用了Marr(1982)所提出在心理學模型上的三個層次(levels of psychological models: Computational level, Hardware level, Algorithmic level)加以說明除實驗外,「模型」其實是理論的具象化,亦可視為理論的代理做為檢驗現象的另一種取向(approach)。而在心理學上,最重要的則是Algorithmic level,「模型」能具現化人們外在行為背後的心智表徵(mental representation)與心智歷程(mental process)。

「只學一類也能判斷?——從實驗與模型探討人類的分類策略」

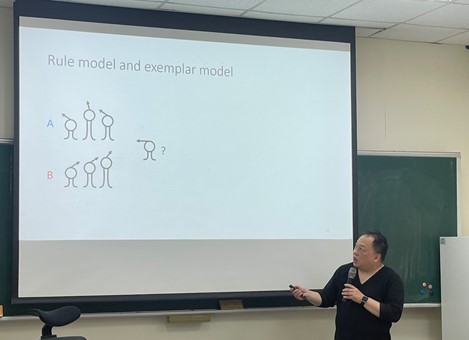

楊教授以自身對類別學習的研究為例,闡明了如何透過實驗與模型,進一步拓展範例模型(Exemplar Model),來推論人們的分類歷程。傳統的範例模型認為,人們是根據記憶中儲存的所有範例,來進行分類決策——每一個新項目都會與過去學過的範例一一比較,選擇最相似的類別進行判斷。

而楊教授從這一模型出發,提出人們在實際分類時,可能會選擇性地重視某些特定範例,導致在分類判斷上出現個體差異。更進一步地,他透過二元分類任務的設計,操控參與者學習不同類別的刺激順序,發現人們其實不需要對兩個類別都有完整且對等的學習經驗。換句話說,只要學會其中一個類別,人們就能以此為參照,進行有效的二元分類判斷。

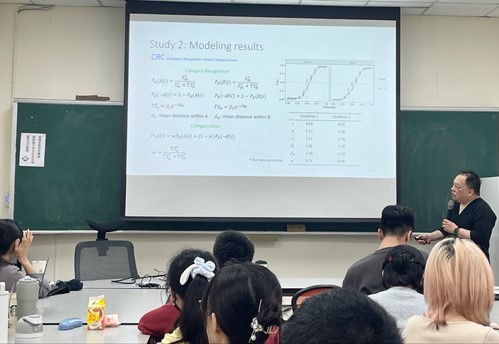

針對這種「單一類別參照」的分類歷程,由範例模型延伸的SDGCM 模型(Stewart & Brown, 2005)支持了上述的實驗結果。該模型在範例模型的基礎上,引入了「相異性」的概念,主張人們在分類時,不僅會評估新項目與已學會類別的相似程度,還會考慮它有多不像該類別。透過相似與相異的雙重線索,即使只學會了一個類別,人們也能推斷出新項目是否屬於另一個類別。楊教授的研究結合實驗設計與 SDGCM 模型,成功描述人們如何在兩類不對等的類別學習經驗下進行分類判斷。(Yang & Chiang,2024)

延續「單一類別參照」的分類歷程,楊教授進一步探討了分類判斷中的一項關鍵現象——類別變異效應(category variability effect)。這個效應指的是,當兩個類別之間存在一個「中間點」時,這個中間點在相似度上雖與變異較小的類別相似度更高,但人們卻常常傾向將它歸入變異較大的類別(Rips, 1989)。這種現象挑戰了傳統的範例模型。 針對這一點,楊教授結合先前「單一類別參照」的研究發現,透過實驗使人們學習不同類別刺激的順序與比例(例如:先學習 A 類別之後學習B 類別),引導人們根據先學習的類別作為分類基準。基於這一設計,楊教授對原有的範例模型提出了新的理論模型。 新模型不僅成功補足了範例模型無法解釋類別變異效應的缺口,更強調人們在分類過程會因為小變異類別對於記憶的負擔較低(同類別的相似性高),所以更以小變異類別作為分類的基準。(Yang & Huang,2024)

理論與現實

在精彩的演講結束後,亦有同學提問了人們對於好人和壞人的分類是否和以小變異類別為分類基礎的心智歷程相同,畢竟研究結果與日常生活所觀察到的現象是否一致,一直是心理學關注的重要議題。而楊教授從較廣泛的角度回答,確實很有可能,若某一類型(如「壞人」)的特徵高度一致、容易辨識,那麼人們自然會傾向以其作為分類基準,但相比於實驗室情境,日常生活所需考慮的因素廣泛,光是定義好與壞就像當困難,因此不一定適合直接將實驗室情境套用至日常解釋中。而此次透過楊立行教授對於其研究的分享,不僅使聽眾對於如何以模型檢驗心理學理論有更深的認識,也更協助人們進一步探究認知機制背後的神秘面紗。

Reference

Marr, D. (1982). Vision: A computational approach. (1982).

Rips, L. J. (1989). Similarity, typicality, and. Similarity and analogical reasoning, 21.

Yang, L. X., & Chiang, P. A. (2024). Post-training flexibility in category learning. Psychonomic Bulletin & Review, 31(4), 1833-1842.

Yang, L. X., & Huang, T. L. (2024, November 16-19). Generalization of category memberships is influenced by category accessibility in early training. Psychonomic society 64th annual meeting. San Franciso, California, USA.