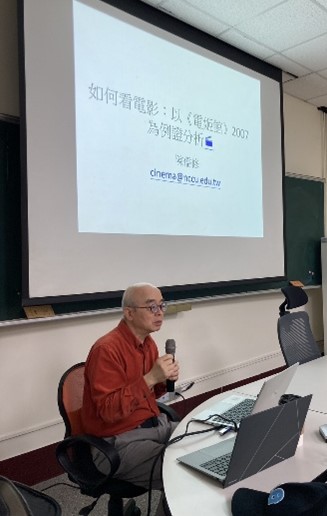

提到電影,大家可能會想到娛樂、感動、療癒,但你有想過,電影也能影響社會、改變歷史,甚至塑造國際形象嗎?政大心理系研討會於3月13日榮幸邀請到電影研究領域的重量級學者—政大廣播電視學系的陳儒修教授,為大家帶來精彩演講,主題為 「臺灣事件電影與如何看電影」,本次演講中,陳教授帶大家回顧過去 30 年來極具影響力的臺灣電影,並且帶我們思考:「我們該如何看電影?」讓看電影不只是看故事,更是一場理性與感性的對話!

陳教授認為,電影不只是娛樂,而是一種藝術語言,透過影像與敘事,引領觀眾進入不同世界。他鼓勵學生從「看熱鬧」到「看門道」,深入理解電影的內涵。陳教授舉播放電影《電姬館》(2007)為例,在拍攝手法上,侯孝賢導演不但使用長鏡頭使畫面具有開放性,也運用特寫鏡頭,強迫觀眾聚焦特定細節,形成強烈的觀看壓力。除此之外,陳教授也特別強調了所謂的「中介迷離場域」,觀影儀式如黑燈光、紅布幕等,可以強化觀眾的沉浸感,讓觀眾從現實進入電影世界。

陳教授也提到,電影是時代的縮影,電影院從最初國民政府時期界定的八大行業之一,逐步擺脫對於創作自由的箝制,成功轉型為文化產業。然而,又隨著串流平台興起,傳統觀影習慣改變,電影院此種單一功能的場所面臨衝擊,正在時代的急流中探索轉型的可能。這些變遷提醒我們,電影不只是影像敘事,更是整個時代文化記憶的載體。陳教授介紹了自2007至2022的重要臺灣電影史:受侯孝賢導演啟發,2007年起臺灣電影開始關注本土文化與社會事件,稱為「臺灣事件電影」,與生活脈動緊密相連。 《練習曲》以單車環島日誌喚起年輕人對臺灣的熱愛,並帶動對殖民記憶、國籍認同等議題的關注。

接下來,電影產業也從導演中心轉向製片人中心,強調預算控制與行銷。《那些年,我們一起追的女孩》改編自小說,以青春、熱血、懷舊風格開創跨界行銷新模式,《返校》從遊戲延伸至電影,掀起跨界發展的趨勢。近年來臺灣電影逐步走向國際,《我的少女時代》全球票房達24億台幣、《當男人戀愛時》成功進軍韓、泰市場。

接下來,電影產業也從導演中心轉向製片人中心,強調預算控制與行銷。《那些年,我們一起追的女孩》改編自小說,以青春、熱血、懷舊風格開創跨界行銷新模式,《返校》從遊戲延伸至電影,掀起跨界發展的趨勢。近年來臺灣電影逐步走向國際,《我的少女時代》全球票房達24億台幣、《當男人戀愛時》成功進軍韓、泰市場。

臺灣事件電影也嘗試描繪社會現實,如《陽光普照》探討家庭崩解,《刻在你心底的名字》關注同志議題,《瀑布》描繪疫情下的心理困境。臺灣事件電影不僅關懷社會,也展現多元本土文化。

在問答環節中,與會者也根據臺灣電影與本土意識的關聯性、不同時期電影產業的變遷,以及導演如何透過影像隱喻社會現象,向陳教授提問。同學們對於如何建立有意義的電影清單,並關注劇透與預告片對觀影體驗的影響,展現多元觀點。本次交流讓與會者對臺灣電影文化有更深刻的理解,也促使大家重新思考觀影方式如何影響對電影的詮釋。

在本次研討會中,陳教授帶領與會者探討了臺灣電影的發展脈絡、觀看方式與導演美學,並透過事件電影與電影意識形態的剖析,引導與會者思考電影如何反映社會、影響歷史,甚至塑造文化認同。透過陳教授的演講,讓與會者更清楚如何從表層敘事進入深層意涵,讓觀影成為理性與感性的對話。相信大家聽完後肯定還意猶未盡,打算回家後看部電影過過癮吧?

文字、攝影 / 林建綾、張紋綺、邱寶娣、陳郡彗